SCoT approuvé par le conseil communautaire du 6 juillet 2023

Délibération d'approbation avec annexe "prise en compte des avis exprimés sur le projet de SCoT"

DOCUMENT D’AMÉNAGEMENT ARTISANAL, COMMERCIAL ET LOGISTIQUE

DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS

PROJET D’AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUE

Annexes

DIAGNOSTIC - ETAT ET ENJEUX DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 1 - UN TERRITOIRE " CONSTELLATION "

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 2 - UN TRAIT D’UNION ENTRE AUVERGNE ET LIMOUSIN

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 3 - UN TERRITOIRE EN QUÊTE D’AUTONOMIE

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 4 - LA MOBILISATION DU TERRITOIRE

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 5 - UN TERRITOIRE «ACTIF» ET DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 6 - LA VALORISATION DES MOTIFS PAYSAGERS REMARQUABLES D’UN PAYS «COUPÉ»

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 7 - UN TERRITOIRE «REFUGE» POUR LA BIODIVERSITÉ

DIAGNOSTIC - CLÉ DE LECTURE 8 - UNE TERRE DE VILLÉGIATURE À LA SAISONNALITÉ MARQUÉE

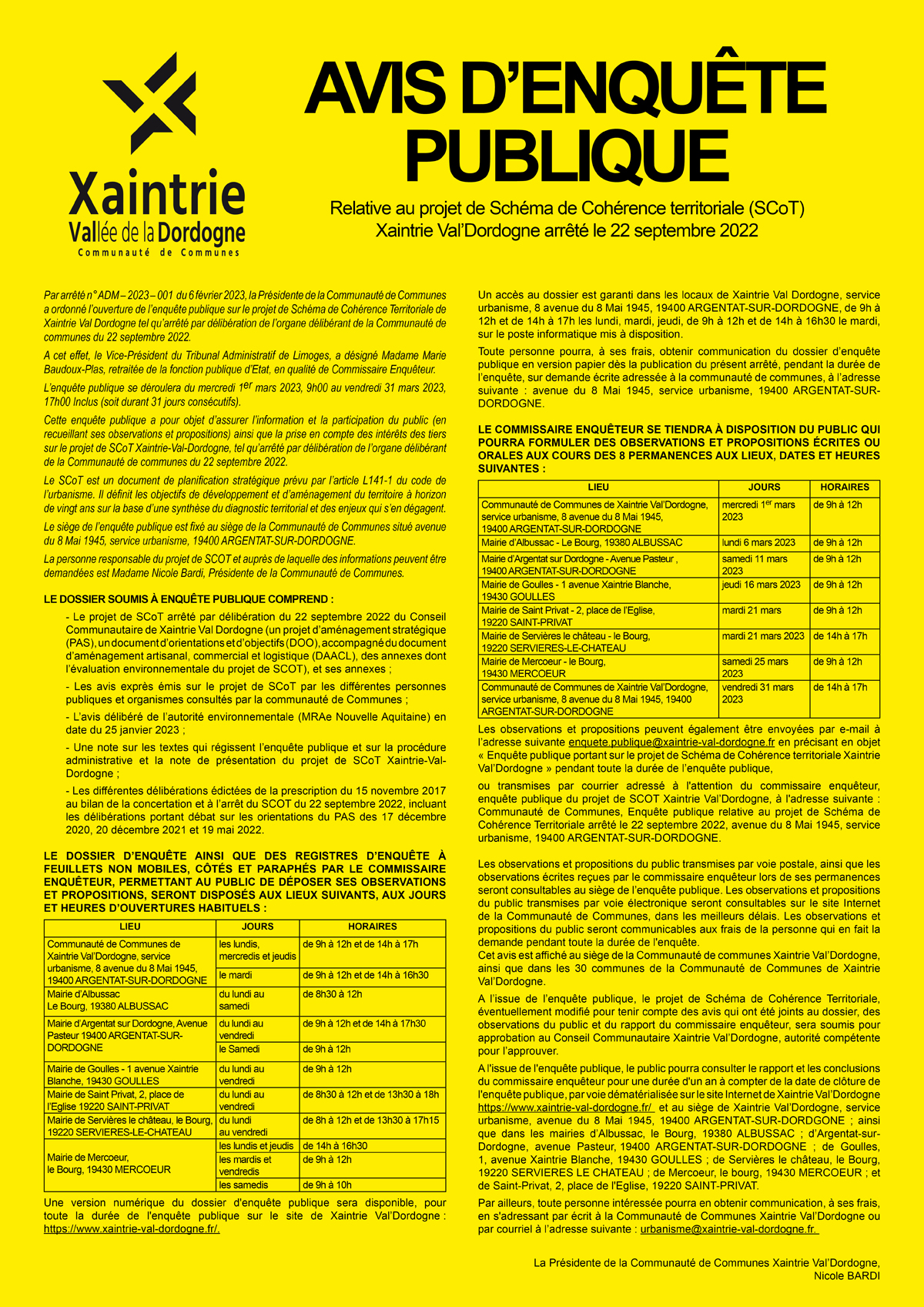

Enquête publique préalable à l'approbation - Du 1er au 31 mars 2023

- SCoT Arrêté le 22 septembre 2022

-

DOCUMENT D’AMÉNAGEMENT ARTISANAL, COMMERCIAL ET LOGISTIQUE

- Avis des partenaires institutionnels

-

MRAE Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine

Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Corrèze - courrier

Communauté de Communes Ventadour Egletons Monédières

- Enquête publique

-

Enquête publique - Présentation

- Observations et propositions adressées au commissaire enquêteur

-

Observation 1

Délibération Avis

Région Nouvelle-AquitainePierre LE BARS, Monceaux-sur-Dordogne, le 31 mars 2023

Observation 2 - 25 mars 2023

« Bonjour, cette enquête n'est absolument pas claire. Trop de zones d'ombre. Je ne peux donner un avis favorable. On nous roule dans la farine. Ou est la démocratie ?. Isabelle Bernay »

Observation 3 - 26 mars 2023

« Bonjour, Pourriez nous fournir de plus amples explications ? Quelles sont les provenances de vos sources chiffrées. Estimations futuristes de l’augmentation de la population, non fondée.

Non respect des règles de la loi dans votre dossier.Pourquoi présenter un dossier qui ne respecte par les lois en vigueurs ?

Votre dossier et sans sommaire explicatif, ce qui en rend très compliqué la compréhension pour les citoyens. ( Combien n’en auront jamais pris connaissance).Quels sont les intérêts cachés dans ce dossier ?

Notre environnement, et notre avenir dans notre monde rural sont des questions bien trop importantes, trop sérieuses pour être confiée à des intérêts privés et à des lobbystes qui influencent ( par des méthodes et manipulations bien sournoises ) nos élus municipaux, départementaux et régionaux (l’actualité nous en livre des exemples chaque jour).Attention aux manipulations d’opinions.

Avant toute chose, ayez bien conscience que notre terre (natale dans nom cas) nous appartient et qu’elle est notre bien commun, que nous ne nous laisserons pas faire sans réagir.

Quid de REDENAT, il ne faut pas que cette problématique soit dans Scot. »Merci bien pour votre écoute.

Bien à vous.

Patrick PONS

19380 FORGESObservation 4 - 26 mars 2023

« Bonjour, J'ai voulu me renseigner sur le sujet SCoT, mais le dossier d'enquête publique a l'air bien plus destiné à des techniciens qu'au large public : je n'ai pas réussi à comprendre les tenants et aboutissants du dossier dans le temps imparti. Je demande une information écrite accessible à tous.

Ensuite, je me pose des questions sur la mention de la STEP de Redenat dans le dossier, ainsi que sur les projets éoliens du territoire : en quoi le SCoT y est impliqué ?

Pour finir, je suis surprise que la MRAE cite que ce projet "ne s’inscrit pas dans les objectifs de la loi « climat et résilience »", comme l'explique ce lien du gouvernement : https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-de-la-mrae-a1177.htmlCordialement,

Roxane Cauhapé, Mercoeur (19430) »Observation 5 - 28 mars 2023

« Bonjour à toute l'équipe

Le dossier d'enquête est très lourd et complexe pour les habitants non initiés à ses nombreux documents. Je demande que le dossier soit retravaillé et rendu compréhensible aux habitants qui souhaiteraient le consulter.J'ai lu :

- un projet éolien du Deyroux en question : je pense qu'il serait très offensif dans notre patrimoine paysager qualifié "remarquable";

- constructions à limiter dans les hameaux : trois permis de construire refusé dans ma commune ! un peu de souplesse permettrait l'accueil de nouveaux arrivants et gênerait peu l'activité agricole, par contre le développement de l'implantation de panneaux photovoltaïques au sol, également disgracieux, serait une gêne importante ;

- les constructions nouvelles devraient respecter l'environnement patrimonial existant

- mettre en œuvre la gestion collective de l'eau grâce à des organismes uniques de gestion : NON, garder la gestion en régie municipale, restaurer les réseaux anciens de nos sources avec des périmètres de protection ; Avec la menace de sécheresse, interdire la construction de piscines : deux viennent d'être accordées dans ma commune !Espérant un nouveau dossier, je vous remercie de votre attention à ma modeste contribution. Jeanne PERS »

Observation 6 - 29 mars 2023

Merci pour ce document très complet et accessible depuis le site de la CC Xaintrie Val Dordogne.

Je souhaite faire plusieurs remarques sur Le projet de SCOT de la Communauté de Communes de Xaintrie Val Dordogne, projet à l’horizon 2040, notamment le DOO. Comme l’indiquent plusieurs diapos pédagogiques qui permettent de bien comprendre l’articulation entre les différents éléments du document SCOT, le DOO vient préciser les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la ressource en eau, le DOO n’intègre pas assez suffisamment les effets du changement climatique et notamment les sécheresses constatées ces dernières années pendant lesquelles l’accès à l’eau potable a été préoccupant surtout dans le secteur de Saint Privat. Cela semble une nécessité qui n’est pas prise en compte.

« Orientation B accessibilité 2 : réserver le foncier nécessaire aux installations et équipements pour la mise en œuvre du schéma directeur d’alimentation en eau potable à l’échelle intercommunal.

Prescription C Eau 1 : mener à terme et traduire dans les documents le schéma intercommunal d’alimentation en eau. » (Il s’agit d’une prescription et non d’une orientation ?)

Cela ne précise pas la méthode pour optimiser la ressource en eau et garantir un approvisionnement des communes du plateau. Il semble pourtant que cela soit déterminant dans les choix du SCOT à l’horizon 2040.Le DOO ne donne aucune orientation sur le projet de Station de Transfert d’Energie par Pompage de Redenat. Le document présenté en réunion publique en février 2019 indiquait que ce dernier était en question. Celui -ci ne semble pas compatible avec un des scénarios envisagés dans le schéma d’approvisionnement d’eau potable : le scénario 3 qui prévoit la substitution de toutes les ressources existantes et la création d’une prise d’eau sur la Dordogne. (Brassage de l’eau pour la création d’énergie d’un côté, et besoin d’une prise d’eau claire pour l’eau potable de l’autre). Il semble également en contradiction avec les réservoirs de biodiversité et de continuité écologiques présentées p 43.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la préservation des paysages :

Sur le sujet des milieux humides : plutôt que d’avoir comme orientation C espace 9 : les documents d’urbanismes évaluent la présence de zones humides sur les sites pressentis pour être ouverts à l’urbanisation, ne peut-on pas avoir un recensement plus précis de ces espaces fragiles et en voie de disparition dont les PLU-h pourraient se saisir afin d’assurer leurs protections ?

Des milieux, boisés, milieux humides, milieux bocagers : quelle est la différence entre espaces relais, réserve de biodiversité et continuité écologique ? ça n’est pas très claire ou alors pas très explicité. Les cartes présentées ne permettent pas de se repérer géographiquement, absence des axes routiers, de localisation des bourgs (des croix rouges pas très probantes). Il manque une carte de synthèse des milieux qu’il convient de protéger. Par exemple la synthèse des différentes continuités écologiques présentées sur les cartes p 43, 45, 47.Sur le sujet des milieux bocagers : Orientation C espace 14 : « au sein des réservoirs de biodiversité de la sous -trame des milieux paysagers bocagers ainsi que leurs abords, les documents d’urbanisme veillent à préserver les haies significatives ». Un repérage des haies significatives par communes avec cartographie dont pourrait se saisir les PLU-H serait importante.

Enfin, concernant les haies bocagères plus « communes » entre route et parcelles exploitées, pourquoi ne pas proposer une prescription de protection de ces haies afin d’éviter leur suppression par les agriculteurs : ne peut-on pas écrire qu’il convient de sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices des haies bocagères et proscrire leurs suppressions. Elles ont plusieurs fonctions : évitent l’érosion des sols, permettent à l’eau de mieux s’infiltrer, sont des espaces de biodiversité et coupent le vent. Bref, elles ont un impact positif sur le changement climatique.

A noter : dans développement économique et activités : orientation A Eco 10 : l’aménagement des pistes cyclables est une orientation qui a du sens surtout avec le développement du vélo électrique. Cependant il serait intéressant de ne pas seulement cibler les déplacements bourgs / sites touristiques mais aussi les déplacements du quotidien (domicile / travail, domicile / équipements publics) surtout à l’horizon de 2040 et donc apparaitre dans le paragraphe sur la mobilité au même titre que la question des liaisons en transports en commun. A ce titre, Il conviendrait de renforcer les liaisons entre Argentat et Saint Privat mais aussi de sécuriser pour les cyclistes cet axe structurant.

En conclusion : le DOO ne précise pas assez les choix du PAS. Il n’y a pas de spatialisation ou atterrissage territorial des projets (au moins à titre indicatif). Il manque un diagnostic sur les ressources en eau, et l’approvisionnement en eau potable, les zones humides. Enfin, il manque véritablement une carte de synthèse qui permette de spatialiser les orientations du DOO et mette en avant les secteurs naturels sensibles à protéger, les secteurs à enjeux, les zones de tensions sur lesquelles les communes devront être attentives dans leurs choix d’urbanisme.

Olivier Dury

Observation 7 - 29 mars 2023

Merci pour ce document très complet et accessible depuis le site de la CC Xaintrie Val Dordogne.

Je souhaite faire plusieurs remarques sur Le projet de SCOT de la Communauté de Communes de Xaintrie Val Dordogne, projet à l’horizon 2040, notamment le DOO. Comme l’indiquent plusieurs diapos pédagogiques qui permettent de bien comprendre l’articulation entre les différents éléments du document SCOT, le DOO vient préciser les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la ressource en eau, le DOO n’intègre pas assez suffisamment les effets du changement climatique et notamment les sécheresses constatées ces dernières années pendant lesquelles l’accès à l’eau potable a été préoccupant surtout dans le secteur de Saint Privat. Cela semble une nécessité qui n’est pas prise en compte.

« Orientation B accessibilité 2 : réserver le foncier nécessaire aux installations et équipements pour la mise en œuvre du schéma directeur d’alimentation en eau potable à l’échelle intercommunal.

Prescription C Eau 1 : mener à terme et traduire dans les documents le schéma intercommunal d’alimentation en eau. » (Il s’agit d’une prescription et non d’une orientation ?)

Cela ne précise pas la méthode pour optimiser la ressource en eau et garantir un approvisionnement des communes du plateau. Il semble pourtant que cela soit déterminant dans les choix du SCOT à l’horizon 2040.Le DOO ne donne aucune orientation sur le projet de Station de Transfert d’Energie par Pompage de Redenat. Le document présenté en réunion publique en février 2019 indiquait que ce dernier était en question. Celui -ci ne semble pas compatible avec un des scénarios envisagés dans le schéma d’approvisionnement d’eau potable : le scénario 3 qui prévoit la substitution de toutes les ressources existantes et la création d’une prise d’eau sur la Dordogne. (Brassage de l’eau pour la création d’énergie d’un côté, et besoin d’une prise d’eau claire pour l’eau potable de l’autre). Il semble également en contradiction avec les réservoirs de biodiversité et de continuité écologiques présentées p 43.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la préservation des paysages :

Sur le sujet des milieux humides : plutôt que d’avoir comme orientation C espace 9 : les documents d’urbanismes évaluent la présence de zones humides sur les sites pressentis pour être ouverts à l’urbanisation, ne peut-on pas avoir un recensement plus précis de ces espaces fragiles et en voie de disparition dont les PLU-h pourraient se saisir afin d’assurer leurs protections ?

Des milieux, boisés, milieux humides, milieux bocagers : quelle est la différence entre espaces relais, réserve de biodiversité et continuité écologique ? ça n’est pas très claire ou alors pas très explicité. Les cartes présentées ne permettent pas de se repérer géographiquement, absence des axes routiers, de localisation des bourgs (des croix rouges pas très probantes). Il manque une carte de synthèse des milieux qu’il convient de protéger. Par exemple la synthèse des différentes continuités écologiques présentées sur les cartes p 43, 45, 47.Sur le sujet des milieux bocagers : Orientation C espace 14 : « au sein des réservoirs de biodiversité de la sous -trame des milieux paysagers bocagers ainsi que leurs abords, les documents d’urbanisme veillent à préserver les haies significatives ». Un repérage des haies significatives par communes avec cartographie dont pourrait se saisir les PLU-H serait importante. Enfin, concernant les haies bocagères plus « communes » entre route et parcelles exploitées, pourquoi ne pas proposer une prescription de protection de ces haies afin d’éviter leur suppression par les agriculteurs : ne peut-on pas écrire qu’il convient de sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices des haies bocagères et proscrire leurs suppressions. Elles ont plusieurs fonctions : évitent l’érosion des sols, permettent à l’eau de mieux s’infiltrer, sont des espaces de biodiversité et coupent le vent. Bref, elles ont un impact positif sur le changement climatique.

A noter : dans développement économique et activités : orientation A Eco 10 : l’aménagement des pistes cyclables est une orientation qui a du sens surtout avec le développement du vélo électrique. Cependant il serait intéressant de ne pas seulement cibler les déplacements bourgs / sites touristiques mais aussi les déplacements du quotidien (domicile / travail, domicile / équipements publics) surtout à l’horizon de 2040 et donc apparaitre dans le paragraphe sur la mobilité au même titre que la question des liaisons en transports en commun. A ce titre, Il conviendrait de renforcer les liaisons entre Argentat et Saint Privat mais aussi de sécuriser pour les cyclistes cet axe structurant.En conclusion : le DOO ne précise pas assez les choix du PAS. Il n’y a pas de spatialisation ou atterrissage territorial des projets (au moins à titre indicatif). Il manque un diagnostic sur les ressources en eau, et l’approvisionnement en eau potable, les zones humides. Enfin, il manque véritablement une carte de synthèse qui permette de spatialiser les orientations du DOO et mette en avant les secteurs naturels sensibles à protéger, les secteurs à enjeux, les zones de tensions sur lesquelles les communes devront être attentives dans leurs choix d’urbanisme.

Anne Dury

Observation 8 - 29 mars 2023

« Bonjour, Vous trouverez ci-joint (et ci-dessous) ma contribution à l'enquête publique portant sur le projet de SCOT de la communauté de communes Xaintrie-Val-Dordogne.

Je me permets de signaler, comme je l'avais fait lors de l'enquête publique concernant le pôle sécurité, qu'utiliser une adresse électronique liée au porteur de projet, rompt l'égalité de traitement entre les habitants et la communauté de communes. En effet, celle-ci a en direct la possibilité de consulter toutes les contributions (et de réagir, je l'ai constaté pour l'enquête précédente). L'utilisation d'un registre dématérialisé permet de rompre cette inégalité puisque chaque habitant, s'il le désire peut suivre les contributions.

Contribution de

Marie-Laure Petit,

8 rue sainte Claire

19400 ArgentatJ’ai passé plus d’une journée à tenter de m’approprier le document ce qui est très difficile puisqu’il n’y a aucun sommaire ni général, ni dans chaque document. Il est impossible de trouver facilement les données statistiques dont par exemple la démographie, alors même que c’est une donnée fondamentale. Ni de se souvenir des informations qu’on trouve, sans noter dans quel document apparaît chaque élément essentiel.

Cela est particulièrement agaçant. La moindre des choses pour un document soumis à enquête publique, qui a un impact sur le devenir territorial, c’est qu’il soit lisible et intelligible pour le public. Ce qui est faisable, sauf à mépriser les habitants .

L’ensemble donne une impression de "blabla joli", ce qui est renforcé par des belles cartes certes, mais souvent trop petites et/ou non légendées.

Cette complexité est relevée en particulier dans les avis de la MRAE .En clair rien n'est fait pour que le public appelé à s'exprimer puisse s'approprier le projet et donc s’exprimer.

Je demande qu'il soit refait dans un souci de respect des habitants qui souhaitent participer.Je remarque une erreur dans la partie diagnostic (page 275, diagnostic 10). En effet, il est écrit : "La compétence « Eau potable » est donc conservée majoritairement par les communes en régie pour les 2/3 d’entre elles. La DSP n’est pas une pratique du territoire puisqu’une seule commune a choisi ce mode de gestion (Argentat a délégué la compétence Eau potable à Veolia Eau). Ceci est faux: Bellovic et le SIAEP sont également en DSP. Ils ont chacun délégué la compétence eau potable à la SAUR. Argentat a en 2021 changé de délégataire: la compétence est maintenant déléguée à la SAUR également. Merci de signaler et corriger cette erreur. Ceci peut paraître un détail, mais le sujet sur l’eau est très sensible.

Je lis que le territoire a perdu 4 674 habitants entre 1968 et 2019 (dont 493 entre 2006 et 2016 soit 49,3/an, ou 614 entre 2006 et 2019 soit 47,2/an), il est prévu d’en regagner 269 jusqu’en 2042. Grâce à une politique « proactive ».

Cela fait plus de vingt ans que l’on parle « d’attractivité », sans effet particulier, malgré les projets dits attractifs qui se sont mis en place. Je me méfie autant du terme « proactive ».

Il existe actuellement des difficultés concernant l’accueil de jeunes enfants, et ce depuis plusieurs années. Je ne vois rien (mais j’ai pu louper l’information) à ce sujet dans le SCOT alors même qu’un projet est en cours d’élaboration en-dehors de toute information aux habitants, sauf une mention dans le mémoire de réponse de la comcom au commissaire enquêteur concernant le pôle sécurité (je n’aurais pas imaginé que ce soit un outil d’informations), et deux lignes dans le dernier magazine de la comcom.Or, prévoir un accueil de qualité de jeunes enfants, ce qui implique de le co-construire avec les habitants concernés est une priorité si l’on souhaite attirer « des jeunes actifs ».

Je demande que les projets liés à l’accueil de la petite enfance soient cités, et qu’en raison de l’importance ce soit un budget d’investissement prioritaire et non contraint par les autres. Sinon que veut dire « proactif » ?L’État et la MRAE constatent tous les deux que le nombre de logements prévus «Accompagner l’inflexion démographique en programmant la production d’au moins 650 logements neufs d’ici 20 ans » (D.O.O page 18) est très important au regard de l’évolution démographique prévue (+269), même si la taille des ménages diminue. (La MRAE signale qu’il aurait été intéressant que la présentation soit plus pédagogique).

Dans ce cadre, l’importance des logements vacants apparaît (diagnostic 9, page 6) : je demande qu’il y ait un diagnostic sur ce parc vacant afin de de connaître clairement ce qui peut être occupé, ce qui peut être acquis par des communes, ce qui peut-être mobilisable par l’outil fiscal etc. En effet, un facteur qui impacte négativement l’attractivité est le défaut en logements locatifs à l’arrivée. Peut-être est-il envisageable de développer un habitat locatif public ?

Le D.O.O fait mention de cette incitation à la rénovation et la connaissance de l’habitat vacant, mais il ne prévoit que la réduction de 60 de ces logements vacants : « D’ici 20 ans, réduire d’au moins 60 logements le stock de logements vacants sur le territoire. Cette réduction impliquera une reprise bien supérieure de logements vacants, de manière à compenser l’inertie de la vacance actuellement à l’oeuvre » Que signifie une telle phrase.

Le Document d’objectifs définit que les nouveaux logements pourront être réalisés dans les bourgs (50 % en tout) mais aussi les hameaux de plus de trois maisons, ce qui va à l’encontre de la loi. Or, je peux lire « le territoire compte un nombre important de groupements bâtis comportant des logements: près de 1500. Parmi ceux-ci, près de 500 comptent entre 5 et 20 logements (17 par commune en moyenne). » (page 62 du document justifications). Dans ce cas pourquoi écrire de plus de 3 logements, plutôt que supérieur à 10 par exemple ?

Je demande que le projet de Redenat ne soit pas mentionné dans ce document : il ne relève en aucun cas du rôle de L’État, et il ne fait aucunement consensus sur le territoire.

Il est prévu l’extension de deux zones d’activités (Argentat et Saint-Privat), et deux zones de regroupement d’artisans. Etant donné les difficultés de voisinage récentes avec l’activité de l’Entreprise Ponty, je demande de préciser clairement qu’aucune extension d'activité de pourra être réalisée en bord de Dordogne, et en zone d’habitat.

Pour le photovoltaïque : la loi étant maintenant votée, il est important que soit écrit clairement que les projets agrivoltaïques au sol seront proscrits, et ce pour préserver les terres agricoles et car le cadre de la loi ne permet pas la coexistence avec un bail agricole classique.Il me semble essentiel que le projet soit retravaillé, avec mise en conformité avec les objectifs de la loi Climat et Résilience et qu’il soit rendu compréhensible pour les habitants, afin de relancer l'enquête publique. »

Observation 9 - 30 mars 2023

Bonjour,

Merci pour ce document très complet et accessible depuis le site de la CC Xaintrie Val Dordogne.Je souhaite faire plusieurs remarques sur Le projet de SCOT de la Communauté de Communes de Xaintrie Val Dordogne, projet à l’horizon 2040, notamment le DOO. Comme l’indiquent plusieurs diapos pédagogiques qui permettent de bien comprendre l’articulation entre les différents éléments du document SCOT, le DOO vient préciser les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la ressource en eau, le DOO n’intègre pas assez suffisamment les effets du changement climatique et notamment les sécheresses constatées ces dernières années pendant lesquelles l’accès à l’eau potable a été préoccupant surtout dans le secteur de Saint Privat. Cela semble une nécessité qui n’est pas prise en compte.« Orientation B accessibilité 2 : réserver le foncier nécessaire aux installations et équipements pour la mise en œuvre du schéma directeur d’alimentation en eau potable à l’échelle intercommunal.

Prescription C Eau 1 : mener à terme et traduire dans les documents le schéma intercommunal d’alimentation en eau. » (Il s’agit d’une prescription et non d’une orientation ?)

Cela ne précise pas la méthode pour optimiser la ressource en eau et garantir un approvisionnement des communes du plateau. Il semble pourtant que cela soit déterminant dans les choix du SCOT à l’horizon 2040.Le DOO ne donne aucune orientation sur le projet de Station de Transfert d’Energie par Pompage de Redenat. Le document présenté en réunion publique en février 2019 indiquait que ce dernier était en question. Celui -ci ne semble pas compatible avec un des scénarios envisagés dans le schéma d’approvisionnement d’eau potable : le scénario 3 qui prévoit la substitution de toutes les ressources existantes et la création d’une prise d’eau sur la Dordogne. (Brassage de l’eau pour la création d’énergie d’un côté, et besoin d’une prise d’eau claire pour l’eau potable de l’autre). Il semble également en contradiction avec les réservoirs de biodiversité et de continuité écologiques présentées p 43.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la préservation des paysages :

Sur le sujet des milieux humides : plutôt que d’avoir comme orientation C espace 9 : les documents d’urbanismes évaluent la présence de zones humides sur les sites pressentis pour être ouverts à l’urbanisation, ne peut-on pas avoir un recensement plus précis de ces espaces fragiles et en voie de disparition dont les PLU-h pourraient se saisir afin d’assurer leurs protections ?

Des milieux, boisés, milieux humides, milieux bocagers : quelle est la différence entre espaces relais, réserve de biodiversité et continuité écologique ? ça n’est pas très claire ou alors pas très explicité. Les cartes présentées ne permettent pas de se repérer géographiquement, absence des axes routiers, de localisation des bourgs (des croix rouges pas très probantes). Il manque une carte de synthèse des milieux qu’il convient de protéger. Par exemple la synthèse des différentes continuités écologiques présentées sur les cartes p 43, 45, 47.Sur le sujet des milieux bocagers : Orientation C espace 14 : « au sein des réservoirs de biodiversité de la sous -trame des milieux paysagers bocagers ainsi que leurs abords, les documents d’urbanisme veillent à préserver les haies significatives ». Un repérage des haies significatives par communes avec cartographie dont pourrait se saisir les PLU-H serait importante. Enfin, concernant les haies bocagères plus « communes » entre route et parcelles exploitées, pourquoi ne pas proposer une prescription de protection de ces haies afin d’éviter leur suppression par les agriculteurs : ne peut-on pas écrire qu’il convient de sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices des haies bocagères et proscrire leurs suppressions. Elles ont plusieurs fonctions : évitent l’érosion des sols, permettent à l’eau de mieux s’infiltrer, sont des espaces de biodiversité et coupent le vent. Bref, elles ont un impact positif sur le changement climatique.

A noter : dans développement économique et activités : orientation A Eco 10 : l’aménagement des pistes cyclables est une orientation qui a du sens surtout avec le développement du vélo électrique. Cependant il serait intéressant de ne pas seulement cibler les déplacements bourgs / sites touristiques mais aussi les déplacements du quotidien (domicile / travail, domicile / équipements publics) surtout à l’horizon de 2040 et donc apparaitre dans le paragraphe sur la mobilité au même titre que la question des liaisons en transports en commun. A ce titre, Il conviendrait de renforcer les liaisons entre Argentat et Saint Privat mais aussi de sécuriser pour les cyclistes cet axe structurant.

En conclusion : le DOO ne précise pas assez les choix du PAS. Il n’y a pas de spatialisation ou atterrissage territorial des projets (au moins à titre indicatif). Il manque un diagnostic sur les ressources en eau, et l’approvisionnement en eau potable, les zones humides. Enfin, il manque véritablement une carte de synthèse qui permette de spatialiser les orientations du DOO et mette en avant les secteurs naturels sensibles à protéger, les secteurs à enjeux, les zones de tensions sur lesquelles les communes devront être attentives dans leurs choix d’urbanisme.Bien Cordialement,

Elodie DuryObservation 10 - 30 mars 2023

Madame,

J'ai appris incidemment qu'il était envisagé dans un avenir proche de remplacer les containers classiques de collecte des poubelles par de nouveaux containers qui seraient gérés par un abonnement et une carte individualisée.Je suis étonnée que :

D'une part, la population n'est absolument pas informée de ce projet de manière claire et ne peut donc réellement donner son opinion,

D'autre part un tel projet soit à l'étude pour le territoire Xaintrie Val'Dordogne.En effet, comment peut-on envisager un tel procédé qui a pour but, entre autres, de réduire les points de collecte et de réduire les déchets des ménages.

Je suis Aide à Domicile, je parcours donc le maillage rural, et travaille bien sûr avec des personnes en perte d'autonomie, souvent âgées, parfois très âgées (plus de 90 ans). Ces personnes sont maintenues à domicile selon la volonté et les efforts du Département, entre autres, notamment parce qu'elles sont habituées à une grande ruralité. Il s'agit d'anciens paysans habitant dans des fermes reculées, de personnes qui vivent en Corrèze depuis toujours et n'ont parfois pas été plus loin que les 50 kms autour de leur domicile tout au long de leur vie. Il s'agit de personnes qui ont participé à la vie économique et politique de la France, économique parce que leur vie n'a été que labeur, politique parce qu'ils ont souvent vécu la guerre, et en ont payé le prix....

Aujourd'hui, ces personnes n'ont parfois qu'une sortie quotidienne : aller jusqu'au container porter leur poubelle... ils en tirent, croyez le, une certaine fierté...marchent leur 150 mètres aller et retour, et ont le sentiment d'avoir accompli l'impossible ! De même, diminués par un travail acharné depuis leur plus jeune âge, ils sont souvent porteur d'une prothèse (hanche, genou), marchent avec une canne, ne conduisent plus parce qu'ils s'approchent dangereusement des bas côtés de la route et ont l'intelligence de reconnaître que... oui... ils ont vieilli...et souvent, hélas, cela leur est plus douloureux encore : ils portent ce que nous nommons pudiquement des "protections", et qui ne sont en fait que des couches pour adulte.

Demain, grâce aux nouveaux points de collecte, ces personnes seront fortement pénalisées : quid des personnes sans véhicule ? comment parcourront-ils les 5 kms nécessaires pour rejoindre le container version 2.0 ? quid des personnes qui, du fait de leur pathologie, ont jusqu'à 3 poubelles par jour à évacuer ? Avez vous déjà apprécié l'encombrement d'une protection souillée ??? Ah, certains auront recours aux enfants, voire aux voisins....Quid des autres ??? Ils ne sont hélas pas une exception mais une majorité....Alors, il sera demandé, et c'est déjà le cas, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, à l'aide ménagère de s'occuper de l'évacuation de la poubelle. C'est déjà le cas, mais comment jongler avec une carte lorsque nous sommes parfois 3 personnes différentes dans la même journée, et jusqu'à 8 sur certains dossiers, les plus lourds en général (puisque plus l'équipe est nombreuse, plus les absences peuvent être facilement comblées). Nos aînés donneront -ils une carte à chacune ? Et quelle garantie qu'une personne mal intentionnée n'utilise pas cette carte pour ces besoins et non pour ceux du détenteur ??? Que feront ils de leurs poubelles jugées en surplus par la Communauté Xaintrie Val'Dordogne ? Devront ils les stocker ? Quel est le risque sanitaire de telles dispositions.... Car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit.... un risque sanitaire ! Doit on ôter à ceux qui ont tant fait pour le pays, à cette génération dont chacun sait qu'elle est plus que méritante, le reste de dignité qu'ils ont de vivre dans un milieu salubre ???

Je vous parle ici des ainés, car leur cause me touche, et qu'ils seront les plus impactés, mais il en va de même pour n'importe quelle famille, notamment celles qui ont des jeunes enfants...

Nous revenons au Moyen-Age !!!Payer pour le ramassage de ses déchets de manière individualisée va t'il permettre de diminuer la taille de nos poubelles ??? Vous le savez déjà, la réponse est non. Seule la fracture sociale va, une fois encore, s'agrandir.

Nous, citoyens, ne sommes pas responsables du volume de nos déchets : ce sont, et tout le monde le sait, les industriels qui sont responsables. Pourquoi culpabiliser et surtout pénaliser les consommateurs sous des prétextes écologiques qui ne tiennent pas la route ? Pourquoi les industriels ne sont ils pas sommés de diminuer les emballages ? Pourquoi, à l'instar de l'Allemagne, n'est il pas demandé aux grandes surfaces de mettre des bennes à disposition pour éliminer au plus proche de la source les emballages superflus ? Pourquoi, enfin, mettre en place un système qui a montré ses limites dans divers départements français, avec parfois des marches arrières nécessaires ?

Bien sûr, mettre en place ce nouveau système sera un beau fiasco, tant économique qu'écologique.... les décharges sauvages vont ressurgir, les dégradations de containers vont se multiplier, les incidences sanitaires seront graves.Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, même si des finances ont déjà été investies, il ne sert à rien d'avancer dans l'erreur, car au final il faudra revenir en arrière et les montants perdus seront astronomiques.

"L'erreur est humaine, persévérer est diabolique"

Vous avez le pouvoir de ne pas participer à cette erreur grossière...

Bien cordialement,

Axelle AndréObservation 11 - 30 mars 2023

Patrick Ramond

Observation 12 - 31 mars 2023

Vous ne pouvez pas appeler ceci une enquête publique !!

Honnêtement cela ne s'adresse clairement pas au "public", vu la complexité.

C'est incompréhensible.Je donne un avis défavorable à cette enquête.

Je demande une réécriture claire et accessible pour tous.Jérémy Saint Hilaire

Observation 13 - 31 mars 2023

Bonsoir

L'association AAPLX tient à participer à l'enquête publique sur le SCOT PLUi.

Vous trouverez dans le document ci-joint nos avis et remarques.Cordialement

Le bureau AAPLXObservation 14 - 31 mars 2023

Marie José ramond

Observation 15 - 31 mars 2023

Association nationale pour la protection des eaux et des rivières (ANPER-TOS)

Josselin de LESPINAY, administrateur.

1 rue Docteur Nugon

19400 ARGENTATEnquête publique portant sur le Schéma de Cohérence territoriale Xaintrie Val Dordogne

Déposition de l’Association nationale pour la protection des eaux et des rivières (ANPER-TOS), association agréée et reconnue d’Utilité publique.Sujet : Projet de STEP de Redenat

On ne peut nier que le stockage d’énergie est un enjeu majeur et que les barrages-réservoirs gravitaires permettent de disposer d’une énergie immédiatement disponible. En est-il de même pour les STEP et plus particulièrement pour ce projet ?

En termes d’énergie, consommer 1,30 KW tel qu’annoncé par les défenseurs du projet pour en produire 1 paraît incompatible avec une logique d’économie d’énergie ou de développement durable. On objectera que l’énergie électrique stockée étant immédiatement disponible permet de pallier l’incapacité des centrales nucléaires à moduler leur production par rapport à la demande instantanée. Les STEP, sur ce seul paramètre, constituent une mauvaise réponse à une vraie question. Si des systèmes de production quels qu’ils soient fabriquent trop d’énergie ‘’inutile’’ on peut penser que le plus logique serait qu’elle ne soit pas produite si on n’en a pas l’utilité, et que si on peut la stocker, ce qui en soi est une bonne chose, ce soit sur place et non à des centaines de kilomètres de là où elle est produite, avec des pertes en ligne qui font penser que le rapport 1,30/1 est sans doute en-dessous de la réalité.

D’autre part les STEP sont du stockage d’énergie nucléaire en heures ‘’creuses’’ pour une utilisation en heures de pointe. Sur ce plan elles peuvent sembler avoir une utilité, mais ce système paraît bien onéreux quant à sa réalisation, et gaspillant de l’énergie. On ne doit pas non plus oublier que si la puissance instantanée des STEP est parfois élevée, elle est de courte durée, et que la comparaison avec la puissance d’une tranche nucléaire relève du discours de publicitaire et non de la réalité objective. D’autres systèmes de stockage d’énergie renouvelable apparaissent qui ne nécessitent pas de consommer beaucoup plus d’énergie qu’ils n’en restituent.

Le projet de REDENAT est une réponse qui est du ressort de l’économie interne à l’entreprise EDF, ce qui ne répond pas à un enjeu d’utilité publique mais à une logique commerciale qui ne concerne que l’entreprise dans sa politique. Le fait que le projet soit soutenu par divers élus pour des raisons d’emplois de court terme et de redevances locales ne constitue pas pour autant une raison suffisante pour l’accepter. L’accumulation d’intérêts privés, fussent-ils légitimes, ne génère pas de l’intérêt public.

Le projet de Redenat est déjà dérogatoire par rapport à l’objectif de bon état de la DCE. Mais il risque aussi, en modifiant le gradient thermique du barrage du Chastang d’avoir un impact sur Natura 2000 Dordogne en agissant sur la vie piscicole. En effet une déstratification thermique sur le barrage du Chastang aurait un impact direct sur la vie salmonicole en aval du barrage du Sablier, dont le volume est négligeable. Un seul degré suffirait à bouleverser l’écosystème, sans parler des risques avérés d’eutrophisation.

(Etude hydrobiologique de la Dordogne CEMAGREF 1982). : « La retenue du Chastang va être transformée en bassin inférieur de station de transfert d’énergie. Les cycles de pompage et de turbinage vont homogénéiser ses eaux. Ceci ne présente pas d’inconvénients en hiver mais risque de produire en été un réchauffement général qui pourrait compromettre la vocation salmonicole du tronçon situé en aval d’Argentat. Il est donc recommandé de ne pas procéder à des cycles de pompage, turbinage en période de stratification thermique. »

En 1988 l’étude EDF (BULLETIN DE LA DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES - SERIE A M.J Salençon, MODELISATION DE L’EUTROPHISATION DES LACS ET RETENUES Page 13, 1988) confirme ce risque et y ajoute celui de l’eutrophisation par déstabilisation des sédiments (relargage d’éléments nutritifs).

Ces deux études ont été faites sur un projet inférieur de moitié à celui dont il est question à l’heure actuelle. Les risques dénoncés ne peuvent en être qu’augmentés. Au-delà de la retenue du Chastang, c'est donc aussi la masse d'eau « la Dordogne d'Argentat à sa confluence avec la Cère » qui va être impactée. Cette masse d'eau correspond à un secteur classé Natura 2000 pour les habitats à saumon, et classée « Réserve mondiale de biosphère » par l’Unesco.

L'impact potentiel est connu et évoqué dès 1982 et 1988 dans les études scientifiques précitées. Le projet doit être cohérent normalement avec les objectifs de protection des habitats Natura 2000. Si la DCE n’impose pas la consultation de la Commission européenne pour ce qui est d’un projet relevant du SDAGE, il n’en est pas de même lorsqu’il y a un impact sur un projet Natura 2000.De plus dans un arrêt du 27 mars 2023 le Conseil d’Etat vient de rappeler :

Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation (…) doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement ». Et il ajoute aussi, ce en quoi il affine cette jurisprudence, que « l'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation »EN CONCLUSION

On peut comprendre que dans le contexte d’une gestion toujours plus difficile des territoires les élus locaux recherchent des ressources et soient attirés par des projets qui peuvent assurer à court terme des financements pour leurs communes et de la médiatisation pour leurs représentants. Mais ce n’est pas en détruisant leur patrimoine, seule véritable richesse de leurs territoires, qu’ils leur assurent un avenir durable. Et cela même si cette richesse patrimoniale n’est pas mesurable, pécuniairement parlant, de manière directement comptable.

La Xaintrie nous est présentée comme « Territoire refuge ». Apparemment pas pour les espèces patrimoniales végétales et animales, dont certaines rares, qui seraient noyées par ce projet. Projet qui, avec la nécessité d’élever des murs de plusieurs dizaines de mètres, de rétablir (par pompage ?) des petits cours d’eau qu’il intercepterait et dont l’un alimente le lac de Feyt, tout cela évoque assez bien une série télévisée en dessins animés des années 1970 : Les Shadocks.

La « cohérence territoriale » suppose que les projets sont adaptés aux territoires, et non que l’on adapte les territoires aux projets. Ce qui fait la valeur du site de Redenat, ce qui fait que la vallée de la Dordogne est classée comme « Réserve de Biosphère » par l’UNESCO, c’est sa richesse biologique, en un temps où la biodiversité ne cesse de reculer. Sur ce projet précis nous sommes en présence d’un ‘’Schéma d’incohérence territoriale’’.Observation 16 - 31 mars 2023

Bonjour,

J'ai voulu me renseigner sur le sujet SCoT, mais le dossier d'enquête publique a l'air bien plus destiné à des techniciens qu'au large public : je n'ai pas réussi à comprendre les tenants et aboutissants du dossier dans le temps imparti.

Je demande une information écrite accessible à tous.

Ensuite, je me pose des questions sur la mention de la STEP de Redenat dans le dossier, ainsi que sur les projets éoliens du territoire : en quoi le SCoT y est impliqué ?

Pour finir, je suis surprise que la MRAE cite que ce projet "ne s’inscrit pas dans les objectifs de la loi « climat et résilience »", comme l'explique ce lien du gouvernement :

https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-de-la-mrae-a1177.html

Cordialement

Ève KircherObservation 17 - 31 mars 2023

Madame, Monsieur,

Je vous contacte concernant l'enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

J'ai essayé de consulter les documents mis à disposition sur le site dédié.

Il s'avère que ce dossier d'enquête est lourd.Il n'y a pas de sommaire général, ni dans aucun document, qui permettrait de comprendre l'organisation et de chercher et trouver facilement les éléments recherchés.

La complexité de sa conception rend la compréhension très difficile, voire impossible.En clair, rien n'est fait pour que le public appelé à s'exprimer puisse s'approprier le projet.

Cela donne uniquement l'impression que cet agglomérat de document n'est fait que pour répondre à une obligation réglementaire mais sûrement pas pour informer les citoyens sur les objectifs clairs et précis de ce projet.

Je demande que le projet soit retravaillé, avec mise en conformité avec les objectifs de la loi Climat et Résilience et qu’il soit rendu compréhensible pour les habitants, afin de relancer l'enquête publique.Bien à vous,

Laurent HUGUES

06 84 11 81 41Observation 18 - 31 mars 2023

Avis et remarques de Mme Christine Guerin

4 Lacamp,

19430 GoullesAvis et remarques Christine GUERIN.pdf

Sols pollués - Anciennes mines d’uranium en France : avis Collectif Mines d’Uranium

Observation 19 - 31 mars 2023

UNICEM

Observation 20 - 31 mars 2023

Leo Gurney

Bonjour,

Merci pour ce document très complet et accessible depuis le site de la CC Xaintrie Val Dordogne.Je souhaite faire plusieurs remarques sur Le projet de SCOT de la Communauté de Communes de Xaintrie Val Dordogne, projet à l’horizon 2040, notamment le DOO. Comme l’indiquent plusieurs diapos pédagogiques qui permettent de bien comprendre l’articulation entre les différents éléments du document SCOT, le DOO vient préciser les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la ressource en eau, le DOO n’intègre pas assez suffisamment les effets du changement climatique et notamment les sécheresses constatées ces dernières années pendant lesquelles l’accès à l’eau potable a été préoccupant surtout dans le secteur de Saint Privat. Cela semble une nécessité qui n’est pas prise en compte.

« Orientation B accessibilité 2 : réserver le foncier nécessaire aux installations et équipements pour la mise en œuvre du schéma directeur d’alimentation en eau potable à l’échelle intercommunal.

Prescription C Eau 1 : mener à terme et traduire dans les documents le schéma intercommunal d’alimentation en eau. » (Il s’agit d’une prescription et non d’une orientation ?)

Cela ne précise pas la méthode pour optimiser la ressource en eau et garantir un approvisionnement des communes du plateau. Il semble pourtant que cela soit déterminant dans les choix du SCOT à l’horizon 2040.

Le DOO ne donne aucune orientation sur le projet de Station de Transfert d’Energie par Pompage de Redenat. Le document présenté en réunion publique en février 2019 indiquait que ce dernier était en question. Celui -ci ne semble pas compatible avec un des scénarios envisagés dans le schéma d’approvisionnement d’eau potable : le scénario 3 qui prévoit la substitution de toutes les ressources existantes et la création d’une prise d’eau sur la Dordogne. (Brassage de l’eau pour la création d’énergie d’un côté, et besoin d’une prise d’eau claire pour l’eau potable de l’autre). Il semble également en contradiction avec les réservoirs de biodiversité et de continuité écologiques présentées p 43.

- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique et plus précisément la préservation des paysages :

Sur le sujet des milieux humides : plutôt que d’avoir comme orientation C espace 9 : les documents d’urbanismes évaluent la présence de zones humides sur les sites pressentis pour être ouverts à l’urbanisation, ne peut-on pas avoir un recensement plus précis de ces espaces fragiles et en voie de disparition dont les PLU-h pourraient se saisir afin d’assurer leurs protections ?

Des milieux, boisés, milieux humides, milieux bocagers : quelle est la différence entre espaces relais, réserve de biodiversité et continuité écologique ? ça n’est pas très claire ou alors pas très explicité. Les cartes présentées ne permettent pas de se repérer géographiquement, absence des axes routiers, de localisation des bourgs (des croix rouges pas très probantes). Il manque une carte de synthèse des milieux qu’il convient de protéger. Par exemple la synthèse des différentes continuités écologiques présentées sur les cartes p 43, 45, 47.

Sur le sujet des milieux bocagers : Orientation C espace 14 : « au sein des réservoirs de biodiversité de la sous -trame des milieux paysagers bocagers ainsi que leurs abords, les documents d’urbanisme veillent à préserver les haies significatives ». Un repérage des haies significatives par communes avec cartographie dont pourrait se saisir les PLU-H serait importante. Enfin, concernant les haies bocagères plus « communes » entre route et parcelles exploitées, pourquoi ne pas proposer une prescription de protection de ces haies afin d’éviter leur suppression par les agriculteurs : ne peut-on pas écrire qu’il convient de sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices des haies bocagères et proscrire leurs suppressions. Elles ont plusieurs fonctions : évitent l’érosion des sols, permettent à l’eau de mieux s’infiltrer, sont des espaces de biodiversité et coupent le vent. Bref, elles ont un impact positif sur le changement climatique.

A noter : dans développement économique et activités : orientation A Eco 10 : l’aménagement des pistes cyclables est une orientation qui a du sens surtout avec le développement du vélo électrique. Cependant il serait intéressant de ne pas seulement cibler les déplacements bourgs / sites touristiques mais aussi les déplacements du quotidien (domicile / travail, domicile / équipements publics) surtout à l’horizon de 2040 et donc apparaitre dans le paragraphe sur la mobilité au même titre que la question des liaisons en transports en commun. A ce titre, Il conviendrait de renforcer les liaisons entre Argentat et Saint Privat mais aussi de sécuriser pour les cyclistes cet axe structurant.

En conclusion : le DOO ne précise pas assez les choix du PAS. Il n’y a pas de spatialisation ou atterrissage territorial des projets (au moins à titre indicatif). Il manque un diagnostic sur les ressources en eau, et l’approvisionnement en eau potable, les zones humides. Enfin, il manque véritablement une carte de synthèse qui permette de spatialiser les orientations du DOO et mette en avant les secteurs naturels sensibles à protéger, les secteurs à enjeux, les zones de tensions sur lesquelles les communes devront être attentives dans leurs choix d’urbanisme.

Bien Cordialement,

Observation 21 - 31 mars 2023

Madame la commissaire enquêtrice,

Veuillez trouver ci-joint ma contribution en tant qu'habitante du territoire à l'enquête citée en objet dont je vous ai

remis une version papier cet après-midi lors de votre permanence.

Vous trouverez également en pièce jointe l'une des réponses qu'a reçu le CTLPA (Collectif pour la Transition en Pays

d'Argentat) lorsqu'il demande la communication de dossiers publics, puisqu'arrêté par délibération du conseil

communautaire. Vous comprendrez aisément le gouffre qu'il y a entre des intentions énoncées comme

fondamentales dans le PAS (encadré en bleu à la fin de la page 9 du PAS) et la réalité dans les agissements des

instances décisionnaires de la communauté de communes.

Cordialement.

--

Elise HENROTMadame, Monsieur,

Nous avons bien réceptionné votre demande de disposer de l’ensemble des pièces du projet de SCoT arrêté suite à la délibération portant bilan de la concertation et arrêt du SCoT du 22 septembre dernier.

La procédure d’élaboration du SCoT de Xaintrie Val Dordogne est en phase consultation auprès des personnes publiques associées (PPA).

Conformément aux articles L123-11 et R123-9 dernier alinéa du code de l’environnement, l’ensemble des documents seront communicables avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci, autrement dit dès publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique qui devrait suivre la consultation des PPA.

Sur le site de la communauté de communes, actuellement, vous pouvez consulter les pièces que sont le PAS, le DOO, le DAACL et les délibérations ayant trait à l’élaboration du SCoT. Une page dédiée sera ensuite ajoutée contenant l’entier dossier de SCOT arrêté à compter de l’ouverture de l’enquête publique.

S’agissant du PLU modifié d’Argentat, je vous informe que la mise à jour est disponible sur le Géoportail de l’urbanisme.

Vous remerciant de l’intérêt porté à l’élaboration du SCoT Xaintrie Val Dordogne et restant à votre disposition,

Cordialement,

Ingrid Marcelpoil

Responsable Urbanisme

Communauté de Communes Xaintrie Val Dordogne.Observation 22 - 31 mars 2023

André RAMON

Les documents soumis à notre information sont incompréhensibles, comme le fut la réunion préparatoire à laquelle nous avions assisté, à la chapelle saint geraud.

Observation 23 - 31 mars 2023

Madame, Monsieur,

Je comprends que ce projet est extrêmement important, puisqu'il doit régir tout ce qui concernera notre vie sur le territoire pendant les 20 prochaines années. L’occupation des sols, habitat, terres agricoles, les choix de collecte de déchets, la gestion de l'Eau, etc...

Je suis donc particulièrement contrariée devant sa présentation, dense et peu claire, ne permettant pas de se faire une idée pour la majorité des habitants, les premiers concernés.

Je demande donc à ce que le projet soit repris, rendu compréhensible pour tout le monde, puis soumis à une 2e enquête publique.

Cordialement.

Sabine Delaruelle

Argentat sur DordogneObservation 24 - 31 mars 2023

Pierre LE BARS

8, route de l’Hospital

Vergnolles

19400 Monceaux-sur-DordogneObjet : Contribution à l’enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) XV’D.

Madame la commissaire enquêtrice,

En contradiction avec le volumineux dossier d’enquête publique, je vais faire très court dans mon avis : je pense être un citoyen informé et désireux de comprendre et de participer aux enjeux du territoire que j’habite. En ce qui concerne ce dossier d’enquête public, j’avoue que j’ai été découragé dans ma démarche par les difficultés d’accès au dossier sur le site internet de la communauté de commune (page internet difficilement compréhensible dans son organisation : où donc faut-il cliquer ?), puis, lorsque j’ai pu accéder aux documents à la manière dont ils sont organisés et rédigés.

Il n’y a pas de sommaire, pas de document de présentation explicitant de manière simple la logique d’organisation des dossier et guidant le citoyen dans sa lecture de ces très volumineux documents, j’ai donc renoncé, à mon grand regret, compte-tenu des enjeux pour le territoire.

J’ai par ailleurs beaucoup appris en lisant le document émis par la MRAE, dans son avis du 25 janvier 2023, lequel s’avère extrêmement critique sur de nombreux point du dossier et, bien que son avis ne soit pas contraignant, j’aurai du mal à admettre que l’on puisse passer outre un avis aussi détaillé et critique.

Outre ces remarques d’ordre général, je souhaite que soient pris en compte les éléments suivants, lesquels me semblent revêtir une importance singulière et d’indiquer dans le document :

a) qu’aucune zone d’activité de type industriel ne doit pouvoir être réalisée en bordure de la Dordogne, site inscrit au patrimoine de l’UNESCO et classé Natura 2000.

b) que le projet de Redenat ne doit pas être mentionné : il relève du rôle de L’État, et ne fait aucunement consensus sur le territoire.

En conclusion, ce dossier n'est pas un dossier d'enquête publique destiné au citoyen, je demande donc qu'il soit retravaillé, dans le souci de répondre aux critiques de la MRAE et de permettre en accès au « citoyen ordinaire », qu’ensuite l’enquête publique soit refaite, dans le respect des habitants qui souhaiteraient pouvoir y participer.

- Rapport de l'enquête publique

-

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 31 mars 2023, Madame la commissaire enquêteur a établi un rapport qui relate le déroulement de l’enquête, examine les observations recueillies et présente ses conclusions motivées et avis.

Ces documents remis à la présidente de la communauté de communes le 2 mai 2023, ont été transmis au Tribunal Administratif qui dispose d’un délai de 15 jours pour intervenir auprès de son auteur, pour qu’il les complète éventuellement.

Voici les pièces disponibles :

Le rapport Ses annexesCes documents seront disponibles pendant un an sur ce site et également dans les mairies des communes où s’est déroulée l’enquête publique (Argentat sur Dordogne, Albussac, Goulles, Mercoeur, Saint Privat, Servières le Château) ainsi qu’à la Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne, au service Urbanisme.